美国纽约大都会艺术博物馆(下简称Met)因为财政赤字而诱发的各种危机在流行文化的时代引发了对精英文化的哀悼。在博物馆即将迎来150岁生日之际,却深陷1500万美元的债务泥淖,计划建造的现当代艺术翼馆也遭搁置,为了减轻危机,博物馆不得不裁员,并向纽约以外的观众强制收费。而Met馆长兼CEO康柏堂(Thomas P。 Campbell)的辞职无疑让局面雪上加霜,这令新馆长的人选任重而道远。在新旧馆长交替之时,Met邀请了20位“博物馆之友”提出自己设想与期待,他们基于自身职业和的领域建言献策,有些切实可行,有些过于天马行空。

Met展厅缩略平面图

Met展厅缩略平面图作为一位合格的Met馆长,不仅要妥善照管价值连城的古物、绘画和青铜器,还要管理2500名员工,保证博物馆的定期维修,指导采购,并且将博物馆的美名发扬光大。此外,身居艺术界最显要的位置,他必须励精图治,并且在某些方面与执行长官兼总裁丹尼尔·韦思(Daniel H。 Weiss)通力合作。

其中,最令公众关注的是康柏堂在任期间的一些开拓性的举措是否将延续?比如,大都会布劳耶分馆(Met Breuer)的租期将在2023年结束,假使惠特尼博物馆不收回该场地,Met会续租吗?新旧艺术将如何在布劳耶分馆和第五大道主馆(甚至是第三个场馆——修道院分馆)进行对话?在财政缩水情况下,Met会继续提供免费数字化展品下载吗?除此之外,餐饮方面会有所提高吗?如何吸引更年轻、更多元的观众?这些都是即将上任的第十任男馆长(或第一任女馆长)要考虑的。

Met就之后的发展邀请了20位伙伴提出了他们自己大胆的设想与期待。他们中有艺术家、考古学家、厨师、策展人、设计师、播音员、剧作家和表演艺术家,他们提出的建议虽或大胆、或古怪,但其中不乏可圈可点之处:

运用数字技术,让公众在博物馆停留更久

运用数字技术,让公众在博物馆停留更久保罗·米勒(Paul D。 Miller,电子音乐实验艺术家、说唱音乐人,2012年Met的驻馆艺术家)

普通人观看一幅画的速度为6秒,但技术可以使人的注意力变长。我记得“口袋妖怪”(Pokémon Go)流行的时候,每个人都变得疯狂,但Met可以把孩子们吸引到虚拟、交互的影像旁。他们将绝对不止待6秒,而是好几分钟。

所以我想博物馆可以采取一些增强现实的技术手段,留住人们的注意力。比如将手机靠近一幅画就可以得到它的信息,或者让艺术家讲述他们的作品,甚至可以通过合成技术让社交地图(Waze)或猫王(Elvis Presley)的声音做导览。Met可以尝试提供各种各样的经历,让观众深深沉浸其中。此外,时常更新博物馆软件也是非常重要的。毕竟我们这个世界变化太快,永远未完成。

麦克·布雷特(Michael Bierut,平面设计师)

博物馆最大的问题之一就是寻找路径。上台阶,进入雄伟的大厅,然后就像睡醒后失忆了一样,迷失在世界最大的“火车站”。你根本找不着路,也找不到人帮忙。博物馆真应该奖励这些获得意外发现的观众。希望新馆长上任后,策展人可以不止关注展品,还能提供一些便携式纸质地图或是标志,或者增加app和GPS定位。现在进Met就像进入数独迷宫一样,无解。

扩大视野、改造空间,呈现更好的展览

扩大视野、改造空间,呈现更好的展览格林·利贡(Glenn Ligon,视觉艺术家,作品被Met收藏)

一位著名博物馆馆长在被问到“工作中最重要的一课是什么”的时候,回答是:“倾听艺术家的意见”。

新馆长应该做的其中一件事就是按照艺术家的意愿布置展厅。他们需要将展厅打造成合适的样子来展出艺术家的当代作品。即使不马上改造展厅,也应该时不时换换展品,以免让人误以为博物馆就是一间打开门的储藏室。

扎伊纳布·巴赫拉尼(Zainab Bahran,古代近东艺术与考古学家,哥伦比亚大学教授,曾任Met古代近东艺术部门策展人)

我梦想的一件事(或许只是空想)是Met可以与亟待革新与复兴的伊拉克和叙利亚博物馆联谊。例如刚从“伊斯兰国”死里逃生的摩苏尔博物馆(Mosul Museum),如果他们可以和美国的博物馆同事建立联系(即使通过Skype)不是很好吗?Met可以动用自己的专业地位与专家团队保护这份文化遗产,Met自己的画廊也可以用这些展品做古代近东艺术展。这些展厅会吸引更多的人注意到近东地区异常灿烂的艺术与建筑传统,在当地文化被大肆摧毁的今天,这种联合具有空前的重要性。

(注:近东通常指地中海东部沿岸地区。包括非洲东北部和亚洲西南部,有时还包括巴尔干。)

尼可·穆利(Nico Muhly,作曲家)

我觉得Met最近简直把空间毁了,最明显的例子就是萨拉·伯曼(Sara Berman)的衣橱复制的装置“Sarah Berman’s Closet”,居然“诗意”到令人惊奇。我认为Met没有认识到自己的另一个属性——剧院。

我记得孩童时代看《芝麻街》,其中一个场景“不要吃掉那些画”是在Met取景的,特别恐怖;以及一位埃及男孩从坟墓里出来,请求大鸟称他的心脏重量,判断能否进入来世。Met只需要雇罗伯特·威尔逊来做一个现场版就够了。想象一下,一只巨大的鸟非常缓慢地飞着,一位小孩和他的心脏投影在地上,星星在屋顶上闪烁。多美啊!我肯定会去捧场的。

“Sarah Berman’s Closet”展览现场

“Sarah Berman’s Closet”展览现场朱莉·盖恩斯(Julie Gaines,Fishs Eddy经理)

我总是和我的画家儿子讨论:Met到底出了什么问题?很多年前,MoMA办了一场新旧艺术家的比较展览。其中把塞尚的《浴女》与莱涅克·迪克斯特拉(Rineke Dijkstra)拍摄的海边青少年照片放在一起,我之前从未听说过迪克斯特拉,但他的照片却让我对《浴女》有了一种全新的认识。这种教育方法比讲座要有效得多。他们可以将Met里现有的展品(比如非洲面具)与永久藏品做比较。想进一步了解的观众可以去听音频。通过我们自己观察艺术品来受教育,这也是一种教育方式。

此外,如果有些展厅可以少放些绘画就更好了,从心理上讲,作品少了,欣赏作品的心态会不一样。现在几乎所有的作品都在同一高度,间距也相同,太单调了。或许他们可以稍微更换一些永久展品,将重点放在库尔贝作品或某些小幅画上,这样你就可以坐下来仔细看。我习惯将作品上上下下移动,改变它们的空间位置。如果有来生,我愿意做一位策展人。

汉克·威利斯·托马斯(Hank Willis Thomas,曾与Met教育部门合作公共项目)

Met和美国自然历史博物馆为观众理解历史和文化定下了基调。博物馆的结构有助于阐明历史长河。在Met,进门左转,你可以看到希腊罗马文化,再往里走是非洲文化。右转则是埃及。那么我的问题来了,埃及在哪里?非洲嘛。如果Met客观一点,埃及自然应该离非洲更近。

很多学生通过艺术了解历史,但所有与非洲、波利尼西亚和美国土著相关的展品全都是浓浓的原始风格。如果我还是个孩子,我就不会知道人类文明的发源地和现代智慧生活源头之一的埃及,竟然是属于非洲的。埃及人自有一种肤色,当然不像伊丽莎白·泰勒那样白皙。埃及与非洲分离得真是彻底——你可曾看到过一部非洲人扮演埃及人的电影?博物馆的责任是要纠正这些谬误并且解释:这些人的真实模样如何?他们的艺术又是怎样的?

改造公共空间和餐厅,使博物馆不单展示艺术品

改造公共空间和餐厅,使博物馆不单展示艺术品大卫·洛克威尔(David Rockwell,建筑师和托尼奖布景设计师)

我在想这座建筑如何变成孩子的乐园——因为我常带我的孩子去。从家庭的角度设想一下,从Met前面壮观的楼梯开始,如何使博物馆体验更深入。这些门阶是消遣的好地方,台阶底部的表演可以更加正规化,艺术家也可以参与进来。还有一些很不错的建筑空间(目前没有设置展览)可以开辟成其乐融融的公共空间。另外,将博物馆从背后与中央公园衔接起来也很有意思,尤其是对孩子和家庭,可以开发成秘密花园或艺术长廊。

西蒙·杜南(Simon Doonan,时尚评论员,曾参与Met“印度皇室服装”展)

如果Met后面可以建一座户外雕塑公园,与中央公园连起来,必定会成为炙手可热的景点,就像日本的雕刻之森美术馆(Hakone Open-Air Museum)和雕塑公园,或者蒙泰韦尔暴风王艺术中心(Storm King Art Center)。从观众参与的角度来看,这也是做推广的大好时机。另外还需要开一间咖啡厅,提供户外简餐。

本杰明·米派德(Benjamin Millepied,舞蹈编导、洛杉矶舞团艺术总监)

Met每周应有两天至午夜闭馆,还应该有编排精良的博物馆现场直播表演,以及规划良好的音乐会。想想深夜突然出现的现场歌舞表演会有什么效果吧!策划较好的项目可以吸引年轻观众,加速Met的转型。此外博物馆还需要两间环境和口味不错的餐厅。

蒙塔那·西蒙(Montana Simone,画廊经理)

最近一次去Met,是带着我多年未进城的父母一起。我感觉非常自豪,出来后,我母亲的目光却在大卫科赫广场久久不曾离去。我忽然觉得这片我们司空见惯的地方其实是守旧的拜金文化在纽约的反映。虽然这种文化在很多方面很重要,但是它也确实加剧了政治的恶化。我会建议新馆长,即使不能给广场改名,至少应该表现出一家公共机构的自我意识和透明度,举办一些可持续发展教育活动,总比在广场上挂一个反对协定的人名好。

比尔·特里潘(Bill Telepan,餐厅老板、厨师)

Met有餐厅吗?我可从来没去过。我会和朋友一起穿过MoMA,到一家酒吧去要点饮料和快餐,然后去惠特尼博物馆和其他博物馆参观。所以我的第一个建议就是:增加一间好餐厅,高端与否并不重要。博物馆天台这么棒,本身就是绝佳的餐饮环境。如果要建一座新的翼馆,一定要辟出一半空间来做间餐馆。且博物馆内可以设置小小的咖啡桌和椅子。

重视女权,提高馆藏中女性艺术的研究比重

重视女权,提高馆藏中女性艺术的研究比重希莉·哈斯特维特(Siri Hustvedt,作家)

在美国(或许全世界),70%的策展人都是女性,然而Met从来没有过一任女性馆长,这就非常奇怪了。任命一位女性做新馆长不仅可以显示性别平等,还可能真正发挥博物馆在文化中的作用。面对(男女机会不平等的)数据和变化来得太慢的事实哀嚎是没有用的。关键在于,为什么女性做的艺术仍然是“女性艺术”而不是“艺术”。

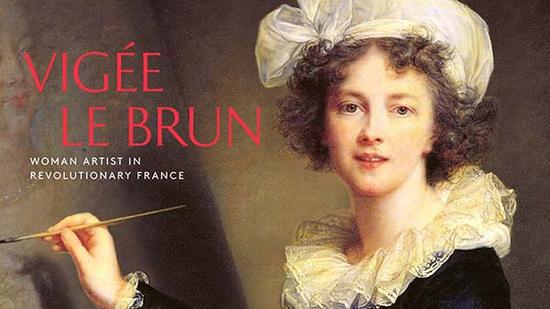

我曾看到Met的广告:“来Met欢庆女性历史月吧”,坦白说这句话让我有点不舒服。仍然是居高临下的口吻,博物馆的当权者不懂得如何正确地表达。他们应当自省。Met需要坦率地承认并全心认识到它的部分历史的确将女性和其他很多族类边缘化,这是Met的一份使命。当然,Met已经在努力了,伊丽莎白·维杰·勒·布伦(Vigée Le Brun:Woman Artist in Revolutionary France)展览做得非常好,但整体馆藏展品中对女性的着力还是很弱。继“游击队女孩”(Guerrilla Girls)之后,男权Met并没有太大的改观。

Vigée Le Brun: Woman Artist in Revolutionary France展览海报

Vigée Le Brun: Woman Artist in Revolutionary France展览海报朱迪斯·伯恩斯坦(Judith Bernstein,视觉艺术家)

他们需要有意识地展览更多女性艺术品,给她们更多机会,而不应该让某些艺术家等上20年之久。我对与性和政治有关的作品非常感兴趣。Met应该办一个名叫“政治艺术史”的展览,从戈雅开始,直到凯绥·珂勒惠支(Kaethe Kollwitz,1867—1945年);还有关于越南战争的政治艺术展;以及关于艾滋病的艺术展。他们可以为性别政治、女权主义、性少数群体艺术家办展览。特朗普当政后的态度每个人都清楚,但这时候就更需要把这些话题提出来。

维多利亚·纽豪斯(Victoria Newhouse,博物馆专家,Met2016年现当代艺术翼馆建筑遴选委员会的顾问)

对我来说,Met就是美国的卢浮宫,我不会想象它是另外一种模样。我对策展人和规划师在Met的工作没有任何意见。但是确有几处需要改变的。

首先,博物馆的董事会人数太多,将近100人,很难管理,也不利于产生有益见解。据某些博物馆工作人员透露,董事会的一些人除了出钱以外几乎没有任何贡献。而董事会本该是非常认真严肃参与博物馆各项事务的。

我建议将管理权一分为二的做法,我艺术圈的朋友都认为,如果需要向另一个人汇报工作,那汇报的一方有什么存在价值呢?每一次有想法的时候,掌管钱袋子的人就会说,又触到财政底线了。且这种模式下出现的问题一再重复。

马克·布拉德福德(Mark Bradford,艺术家,作品被Met收藏)

我希望新馆长可以听取观众的意见。怎么才能更好地服务他们?馆长应该不只负责募集资金,还应该走出去,倾听并参与到观众中去。艺术史重在环境,政治经济环境是催生艺术的源泉。我们现在塑造的环境是什么样?它会催生出什么样的艺术?博物馆应该找到创造性的方式来落实二者的互动。

村上隆(Takashi Murakami,视觉艺术家)

Met的藏品都是稀世珍宝。我心中一直惦念着犹野山雪(Kano Sansetsu)的屏风《老梅树》(Old Plum,江户时期,1646年),刚开始移居纽约时经常会去看,当然也看周围其他的作品。我相信它会好的,因为它有不可限量的收藏潜能。

犹野山雪《老梅树》屏风

犹野山雪《老梅树》屏风